本文转自:人民网-青海频道

况玉

七月盛夏,烈日当空,西宁市城北区大堡子镇的养殖大棚内温度更是不减。透过玻璃幕墙望去,清澈水体中,成群的南美对虾正自在游动,搅起细碎的水花。

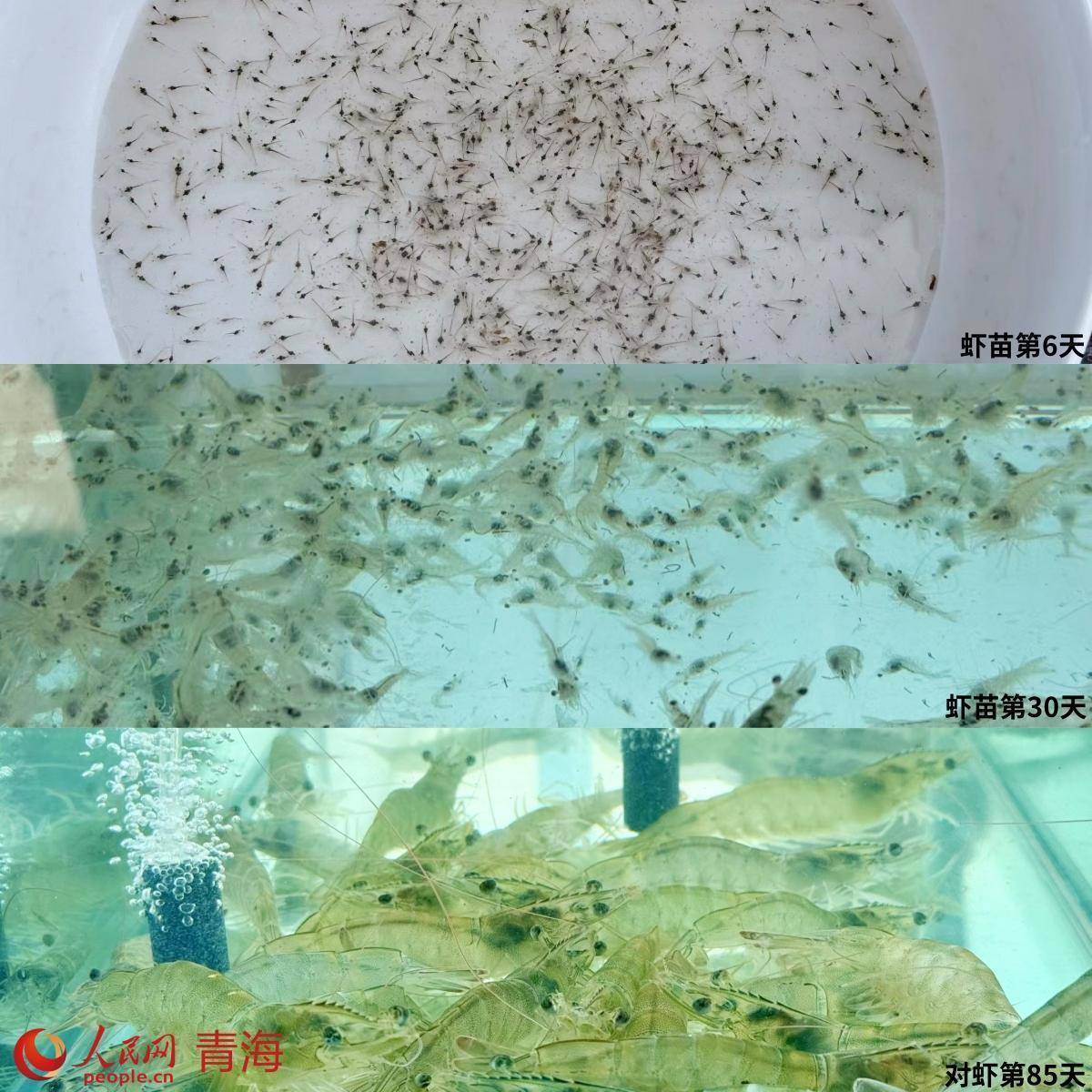

“西宁过去鲜少养虾,我们从上海引进技术、从海南引进南美白对虾苗,在温控水体里养了30天,就从小黑点长到三四厘米长了。”水产养殖地负责人许云峰指着大棚里的养殖池介绍道。他脚下的双层棚膜,采用特殊聚烯烃材质,中间空气层能有效阻隔内外温差,配合棚内供暖设备,即便棚外温度极低,棚内也能稳定维持对虾生长的适宜水温。“这批虾近期就能上市,西宁人从此能吃上本地养殖的新鲜虾了。”

养殖大棚。人民网 况玉摄

走进养殖区,不见传统鱼塘的泥泞,取而代之的是整洁的水泥养殖池与密布的管线。“我们的虾住的是‘智能公寓’。”许云峰指向墙上的中控屏幕,上面实时跳动着水温、pH值、氨氮含量等数据。这套自主研发的智慧养殖平台如同虾塘的“中枢系统”,通过遍布池体的传感器24小时监控水体变化,自动调节水温、水位、流量,还能精准控制投喂量——根据对虾生长阶段的不同,系统会按体重自动计算投喂量,避免饲料浪费。管理人员仅凭一部手机即可远程掌握棚内动态,参数一旦异常,系统会立即通过短信、APP推送双重报警,真正实现了“指尖上的养殖”。

虾苗生长情况对比。人民网 况玉摄

循环水系统的“近零排放”技术同样亮眼。养殖尾水经生物菌净化、物理过滤后重新回到池中,水资源利用率超90%。“青海作为长江、黄河的发源地,环保是底线,更是生命线。”许云峰语气坚定,这套技术让高原养殖在守护绿水青山的同时,实现了高效产出。

在冰封期长达半年的青海养殖南美对虾,曾被不少人认为难度极大。但许云峰团队决心攻克这一难题。“青海是我们向青藏高原进军的第一站。”他解释道,2200米的海拔是理想的“试验场”,既能验证技术在高寒环境的适应性,也为未来拓展至拉萨等更高海拔地区积累经验。

高原养殖的对虾鲜甜可口。人民网 况玉摄

选择城北区,源于这里独有的高原优势:雪山融水滋养的水体,富含锶、硒等天然微量元素,为水产生长提供了优质水质;严格的环保标准倒逼技术升级,反而形成了“零污染”的品质优势。当第一批虾苗在智能温控系统的呵护下,抵御住零下20℃的严寒顺利长成,每一只肥美的对虾都成了技术适应高寒环境的鲜活例证。

“这只是开始!”许云峰介绍道,项目一、二期全部落成后,预计年产南美对虾100万斤,产值约6000万元;鲈鱼、彩虹鲷等各类鱼类150万斤,产值约4500万元,总项目年产值可达1.05亿元,净利润约2500万元,还能为本地带来20个左右的就业岗位。

打包好的对虾。人民网 况玉摄

“我们希望让青藏高原的‘冷水鲜’走上全国餐桌。”许云峰信心满满,在他的规划中,这里不仅是智慧养殖的示范基地,还将成为青海乃至西北的水产名片。

金斧子配资-股票公司配资-线上配资平台-网上杠杆炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。